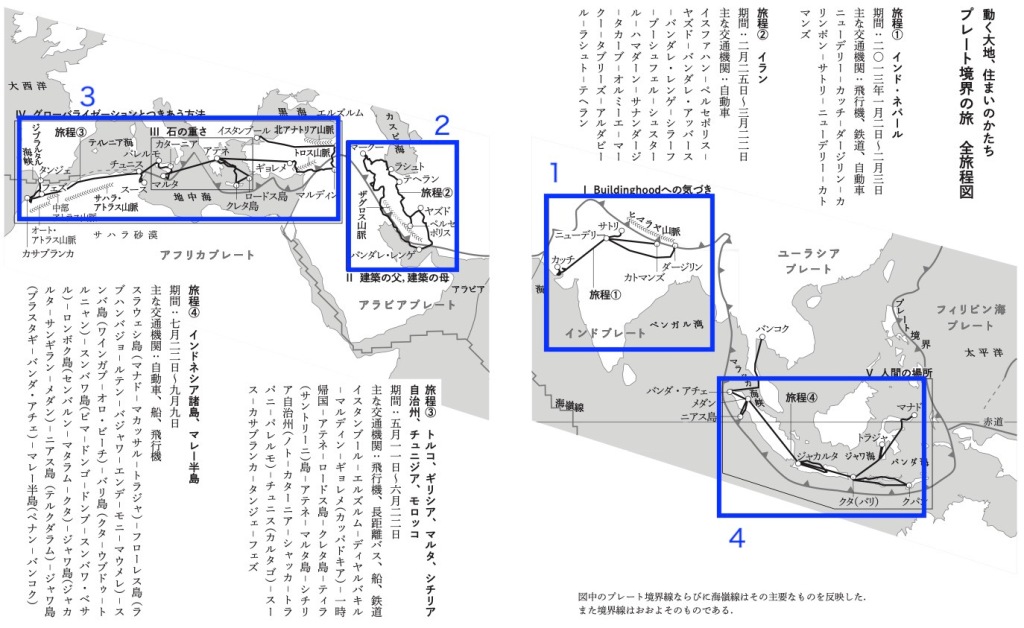

ここに上げた小論は、日本建築学会2019年度大会(金沢)の研究協議会「都市と大地、その可能態」において発表した論文集に掲載されたものです。現在、生環境構築史(Building Habitat History)という射程の広いグローバル・ヒストリー構築を遂行中ですが、その一編としてわかりやすいものと思ったので公開しました。

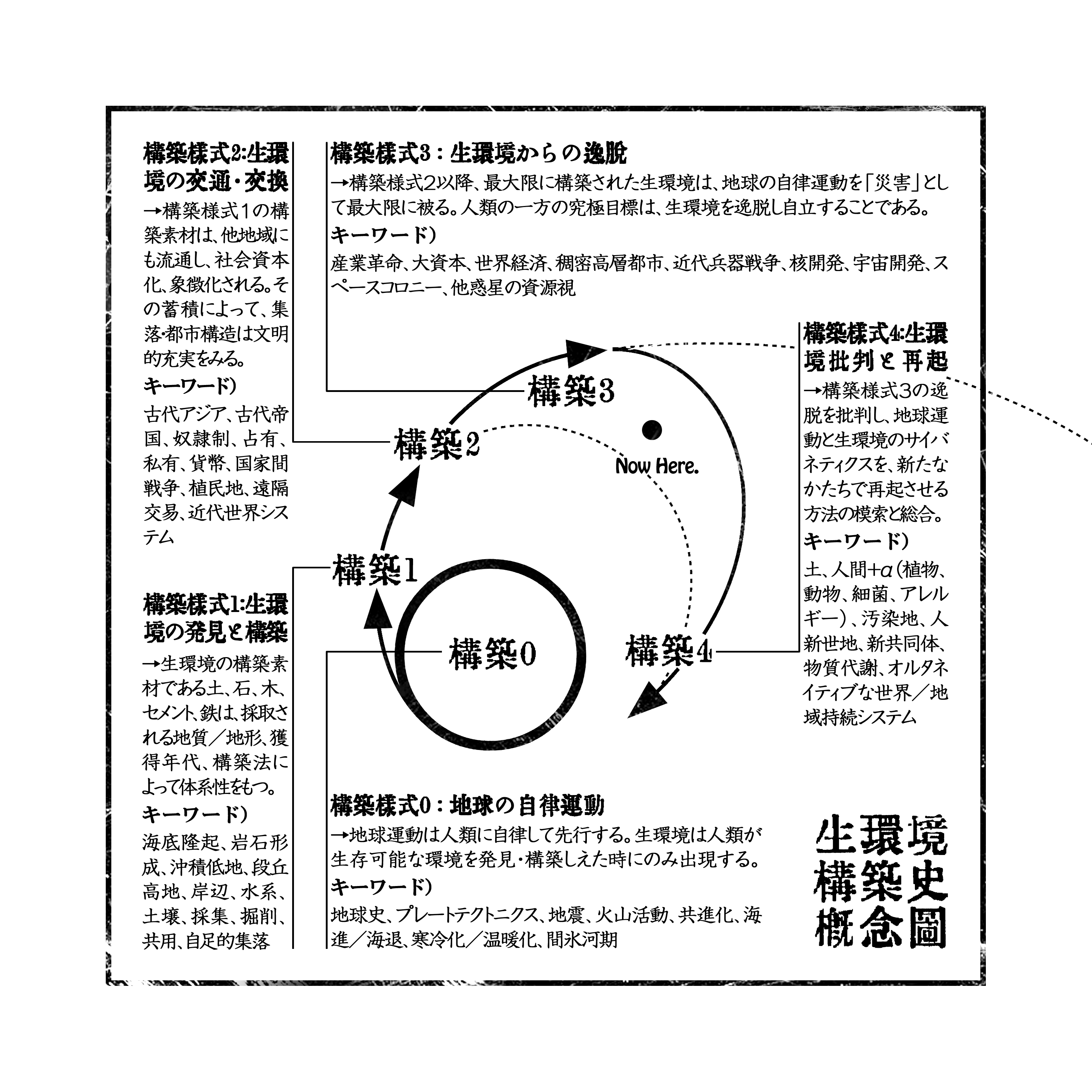

後半では、生環境構築史概念図をもとに、「構築3」の理念的萌芽期をあげると同時に「構築4」の出現をフランスの小説家・ジュール・ヴェルヌの足跡を元に検討しています。

生環境構築史は『現代思想』2020年3月号に、その宣言文を発表予定です。

1. はじめに

- 原生代 25億年前から約5億4100万年前まで

- 古生代 約5億4100万から約2億5190万年前まで

まず確認しておきたいのは次の点である。

・地球の活動は人類に先行する。

・地球は宇宙的時間と莫大なエネルギーが作り上げた構築的結果である。

・その惑星的結果を基盤として、人類がその大地に適合しうる生存様式を獲得した時のみに、その生活文化ひいては文明は発生した。

・それゆえに各地の生活文化文明の初源はその地域の環境条件との間に強い構築関係を結ぶ。

そもそもなぜ人はそこに住むのか。たとえばなぜ人は自然災害の多発地域においても住み続けてきたのか。それらの理由は一定ではないが、必ず存在する。つまり環境に対して自らの持続のために社会的構築をさらに加えてきたという事実のみは、あらゆる人類史における普遍である。

一方で、自然環境一般がその端緒から人間文明に調和してきたと見誤る時、人類が自ら生存可能な環境を環境条件と拮抗しつつ構築してきた推移を見失う。後述するが現代都市においてこの構築関係の歴史的推移は最大限に忘却される。その忘却をときおり揺り動かすのが、一般に「災害」といわれる地球活動である。そこで人類が生存可能な環境を構築してきた歴史的諸段階の意識的な検討を促すのが、「生環境構築史」(図7)という枠組みである。

当方の役割は、まずその史的構築様式成立の前提として、Buildinghoodという概念を提示することである。それは人類が持続可能な生存環境を自ら作り出すために大地から造り出した構法のことである(2節)。

さらにその現在的トピックとして近代における稠密高層都市を成立させた鋼鉄のBuildinghoodを検討する(3節)。現代建築家・コールハースの定義によるジェネリック・シティ[i]をはじめとして、現代都市は歴史を持たない突発的、超越的現象として語られやすい。しかしこれは一般史や技術史による近代把握を捨象した空間論的抽象である。そこに固有のBuildinghoodを見出した時、世界各地に湿潤しつつある稠密高層都市の歴史性ならびに地域性の限界が付与されよう。

以上の現在の構築様式にまで言及した上で、生環境構築の構築的諸段階と現段階をいったん明瞭化する(4節)。

その上で稠密高層都市の構築様式に連動した、文明を駆動させようとする観念の発達過程を試論する。特に19世紀を代表し、当時の自然科学理論を根拠に据えた作家ジュール・ヴェルヌ(1828-1905)の諸作品の推移とその特徴的な性格を扱う(5節)。

2. 大地からの構法 Buildinghood

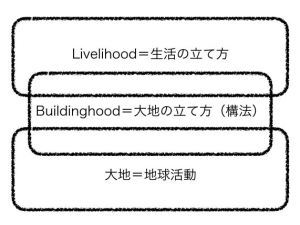

Buildinghoodとは、ある地域の人々の生活の立て方(=Livelihood)の中で、その中心をなす空間の構法である(図1)。

図1 大地・Buildinghood・Livelihood

それは大地の特性に大きく依存しているから、Buildinghoodは大地から見出された構法とも言える。そして空間の構築は人間の生活になくてはならないものなので、Livelihoodにおけるその存在意義は大きい。以前に私はこの考えに従って、主要な建造素材が持つ生産様式、主たる展開地、その時代について検討した[ii]。まずその概要を紹介したい。

2-1. Buildinghoodの気づき

実例を挙げる。プレートの褶曲運動の結果であるヒマラヤ山脈の麓に位置するインド・ウッタラカンド州の高山地帯の大地は、土と変成岩の層が交互にサンドイッチされ、何層にも反復していた。調査を行なった同地の一村・サトリ(saitoli)で家を建てるときは、人々はまず岩の層から石をほぼ人力で切り出す。プレート運動によって露出した岩盤はすでに地中で巨大な圧力を受けて結晶化しており、硬いが層状に簡単に割れた。その建材を直接積むことで切石による伝統的な組積造の家ができていた。さらに住宅建設後、岩盤下の土層がすでに露出しており、人々はそこにアーモンドや果樹を栽培して自足用食料の他に交換経済用の作物を栽培していた。

これはBulidinghood(建て方)とLivelihood(生き方)が最も強固に結ばれた事例であった。現在でも世界各地の集落の多くは、その近傍の大地を素材として利用して集落を作り上げている。その意味で集落とは大地をその皮一枚浮かして、そこに人間が住まうことのできる空間(あきま)を作ることと定義できる。その浮かせ方、要は空間を作る方法は大地が提供する素材によって大きく異なる。これが素材によるBuildinghoodの違いとなる。以下、代表的な、石、土、木についてその特徴をあげるが、関連要素が同時に文明発生の原動力にもなったことを注目したい。

2-2. 芸術をも産んだ石灰岩

石は、堆積岩、火成岩、それらが圧力や熱によって変性した変成岩に大別される。人類における空間利用の発生は風雨、河川、海流の侵食作用による横穴によって準備されたが、これを人類の主体的構築の側面より見た場合、空間の改変可能性が重要になる。その意味で人力による穴居住居は凝灰岩、シルト層などの掘削容易な岩盤層が主体となる(図2)。

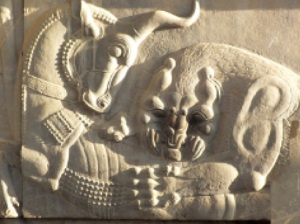

さらに石を材として切り出し構築できる技術が進むと、その圧縮に対する力が期待されたが、一方で石梁のせん断に対する弱さは材の最適配置を意識させた。その結果シュムメトリアに代表される比例学が発生した。さらに人文芸術発展の土台となった石灰岩は最も重要である。石灰岩は古生代後期から中生代にかけての海中生物の遺骸の堆積海底がその後隆起して大地表面に現れたものである。骨の成分にも似た同岩は成形の容易さによって細部に至るまでの作業を可能とし、人文的彫刻の発生を促したのだった(図3)。

図2 メイマンド横穴住居、火山性堆積岩

図3 ペルセポリスの壁面彫刻、石灰岩

2-3. 文字をも発明した土

土は地球の表面に露出あるいは隆起した各種岩石が風化し集積した結果の微細な破片の総称である。土は石に比べて二つの大きな違いがある。一つは採取場所であり、もう一つは構築方法である。土は山や段丘の侵食風化とともに、盆地、川沿いや、低地に開けた扇状地などに、沖積世(完新世)とよばれる、およそ1万年前からの大地のいたるところに堆積し地層化した。土は構築材料中最も遍在しているが、土を建築素材として用いるにはレンガという加工の発明を必要とした。土を型枠で整形し乾かし固めることで、組積することができるようになった。また焼成を加えれば、耐力は大幅に増した。レンガによる建築行為はジグラットの遺跡立地に代表されるようにメソポタミア周辺の低地で特に栄えたが、そこは同時に楔文字の発明地だった(図4)。

図4 チョガ・ザンビール紀元前11世紀ごろ、レンガ

これは紀元前30世紀ごろ発明された。生乾きの粘土板に葦のペンを押し付けることによって達成され、重要文書はその後焼成された。土を原料とした「ノート」は無尽蔵であった。

2-4. 共同性を生んだ木組

木造において、単独的な作業で可能なのは、地面に穴を掘って柱を立てる掘立柱である。しかし柱を長期的に残存させるための石場立てや壁等の垂直材を形作るには軸組構造を発展させることが不可欠であった。それによって木造建築には他の材料に比して小規模な建設行為にも、複数の人間による共同施工が必要となった。この特徴は特にアジア周辺の地域共同体成立に大きく関係したと予想される。

2-5. 古代都市のBuildinghood

古代都市の普遍性を完成したのは紀元前後のローマ帝国であった。同帝国では侵略と各地の文明化を達成するため植民都市が現在のイギリス、東ヨーロッパ、地中海一帯、アフリカ北部にまで建設された。各都市では地域ごとに異なる大地条件を建設素材としながら、同種の機能を達成する技術活用がローマ帝国のBuildinghoodの真骨頂であった。石、土、木といった各地ごとの素材がそれぞれに動員された。特に火山灰由来のセメントと切石やレンガの残片を混ぜ合わせることで大規模構築体の建設を可能にしたコンクリート技術の発達は大きい。さらに船を並べて戦車を渡す仮設橋である舟橋の発明のように、小さい道具の組み合わせが機械を作り、さらにそれが連関し大機械を構築する技術連関を達成した。

これによって人類は古代までにBuildinghoodの基本的一覧を完成させ、特にローマ帝国による植民都市はヨーロッパ・イスラム地中海地方における文明発展の素地を用意した。その後、根底的なBuildinghoodが加わることのなかった状況を一変させたのが、産業革命を契機とする鋼鉄の誕生と建築におけるその大規模使用であった。

3. 稠密高層都市誕生のBuildinghood 古・原生代との邂逅

3-1. 鋼鉄による高層建築物、巨大橋の誕生まで

以降、鋼鉄による稠密高層都市建設のBuildinghoodを検討してみたい。

アナトリアでの発明当初より生産性の高い道具や武具に限定されていた鉄が、ヨーロッパで中国由来ともされる高炉法が確立された14世紀を経て、建築のBuildinghoodに突入してきたのである。地表からのみではなく地下に埋蔵されていた鉄鉱床を採掘し、そこから直接鉄を精錬しはじめた。鉄は炭素の含有量によっていくつかの種類に分けられるが、稠密高層建築の建設を可能にする靭性に優れた鋼鉄の大量生産はベッセマー法(1855)の確立による19世紀半ばに始まった。

その背景には19世紀産業革命という産業様式の大変更が背後にあった。R.J.フォーブスは『技術の歴史』(1950)で、産業革命の中心を冶金と蒸気機関に置いている。製鉄には鉄鉱石の取得とそれを精錬するための大量の燃料(木炭・石炭・コークス)が必要である。蒸気機関も、同燃料と機関自体を実現する鉄材を必要とする。これらの素材を得るための深部採掘は蒸気機関による地下からの揚水によって実現化した。そしてそれら「生産物」=消費財となった地球資源を各地に運搬するために、蒸気機関による鉄道が誕生した。それらを駆動するには巨大な資本運動が不可欠であった。つまり産業革命は技術開発・消費資源化された地球・大資本の三位一体化とその自立的運動によって成立した。冒頭において現代都市においてBuildinghoodの歴史的推移は最大限に忘却されるとしたが、それはこの産業社会を専一とした三位一体運動のもとにおいてである。稠密高層都市建設のBuildinghoodは以上のような産業革命様式の中心的位置を占めうる。

図5 ニューヨーク・マンハッタンの俯瞰写真 1930ごろ

稠密高層都市の到来を告げたのはアメリカにおける歴史的二大都市、シカゴとニューヨークであった。産業革命の三位一体的自動運動によって、鋼鉄という強い耐久性を持ちつつ自己形状を様々に変容、伸長させうる素材が、19世紀末には建造物が空を覆うまでに都市空間を構造化し始めた。1871年のシカゴ大火後、1884年に骨組みに鋼鉄製鉄骨を用いた初の高層建築建設(HOME INSURANCE BUILDING、1931年解体)を皮切りに、鋼鉄による高層都市建設はシカゴから本格化した。すでに前年の1883年、ニューヨークでは初めて鋼鉄を使用したブルックリン・ブリッジが完成していたことも重要である。この鋼鉄による垂直、水平の都市の進展は、稠密高層都市と大規模輸送交通とが一体であることを裏付けるものである。そのため稠密高層都市は特に水系、海辺に立地し、その傾向は現在でも変わっていない[iii]。大西洋に面するロング・アイランドにあるニューヨークはもちろん、北アメリカ中部に位置するシカゴも広大な五大湖の湖畔に位置し、19世紀末までの北アメリカ全体の交通、産業、交易の要衝であった。ニューヨークを作った主要人物の一人であるアンドリュー・カーネギーが鉄道王ならびに鉄鋼王であったことは象徴的である。彼は1872年に、当時鉄道幹線が集中していたペンシルバニア州のブラドック(Braddock)に当時最新の製鋼所を建設した。そしてミネソタ州には鉄鉱石鉱山を所有し、五大湖の輸送用蒸気船、炭坑とコークス炉、および石炭や鉄鉱石をペンシルベニアの製鋼所まで運ぶ鉄道も所有した。1900年までにカーネギー製鋼会社はイギリス一国よりも多くの鋼を生産したという[iv]。その製鉄所の作った鋼鉄が、河川、海、そして鉄道によって大都市に供給されていったのである(図5)。

3-2. 古・原生代のBuildinghood –19世紀末稠密高層都市成立の深層原理

しかし稠密高層都市建設のBuildinghoodは、先の革命的産業様式を体現するのみならず、特に大地=地球との連関の中でより全球的な特徴を含んでいる。それは採掘活動に代表される地球内部への人類の介入運動を検討することで初めて見いだしうるBuildinghoodである。それは地表上の資源のみによってBuildinghoodを作りあげてきた、従来からの集落や古代・中世都市が全く持ち得なかった遠大な時空的関係を含む。以下に説明する。

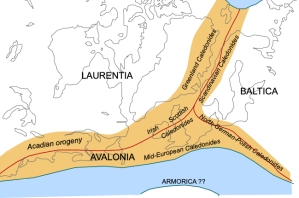

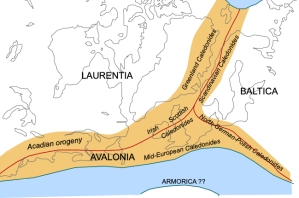

図6 古生代(約4億年前)におけるローレンシア大陸付近。現在の北米東海岸、イングランド、スカンジナビア半島、北ヨーロッパの地縁性が読みとれる。

まず19世紀末から20世紀初頭にかけてのアメリカの製鉄/製鋼所はアメリカの東海岸のメイン州からバージニア州に集中している[v]。この偏在は稠密高層都市のBuildinghoodを作り出す地域性の存在を示唆する。北アメリカ大陸東海岸の同地域一帯は鉄の一大原料である縞状鉄鉱床を多く含むカレドニア、アパラチア山脈に属する約4億年前から形成された連続する山地に属している。現在、同地域はアイスランドを横断する大西洋中央海嶺によって遠く隔たっているが、実は現在の大陸配置が形作られる以前の4億年前には、その地域はイングランドを含む北部ヨーロッパと一体的関係をなしていた。つまり産業革命時に興隆し19世紀半ばまで世界一の鉄の生産量を誇った北イングランドそしてウェールズ地帯の大部分が同地域に連続し、そしてイギリスの製鉄業の興隆以前から世界的生産地であったスカンジナビア半島、そして北部ドイツもここに属していたのである(図6)。

さらに時空はさかのぼる。その地域において露出した鉄鉱床は、縞状鉄鉱床(BIF)と呼ばれる。30億年以上前、既に海は形成されていたが、海には鉄イオン(Fe2+)が大量に溶解し現在の成分とは全く異なっていた。その鉄イオンが、光合成を行う生物の誕生と増加によって、産出される酸素と結合し、酸化鉄を作り上げ、それが海中に堆積したのだった。そして海水中の鉄イオン全てが19億年前に酸化結合をほぼ完全に終了したのであった。つまり、19億年前に形成した鉄鉱床(原生代)、4億年前のプレート運動(古生代)によって形成され、地理的に切り離されていた地形が、各地における採掘産業の興隆によって、19世紀産業革命様式に資源場として再び連結された。そこは稠密高層都市のBuildinghoodをもたらした時空を隔てた最深部の大地だったのである。稠密高層都市を生んだBuildinghoodには、人類時間による地政では計り知ることのできない奥深い「地域」的連関性をその根底に宿している。それゆえに現代技術は時に生物としての人類を脅かすような奥深い危機を生み出すことにもなるのだ。

4. 消費資源としての地球誕生 現代都市を突き動かす大地のイデア

4-1. 生環境様式の構築的構想と構築3の特異性について

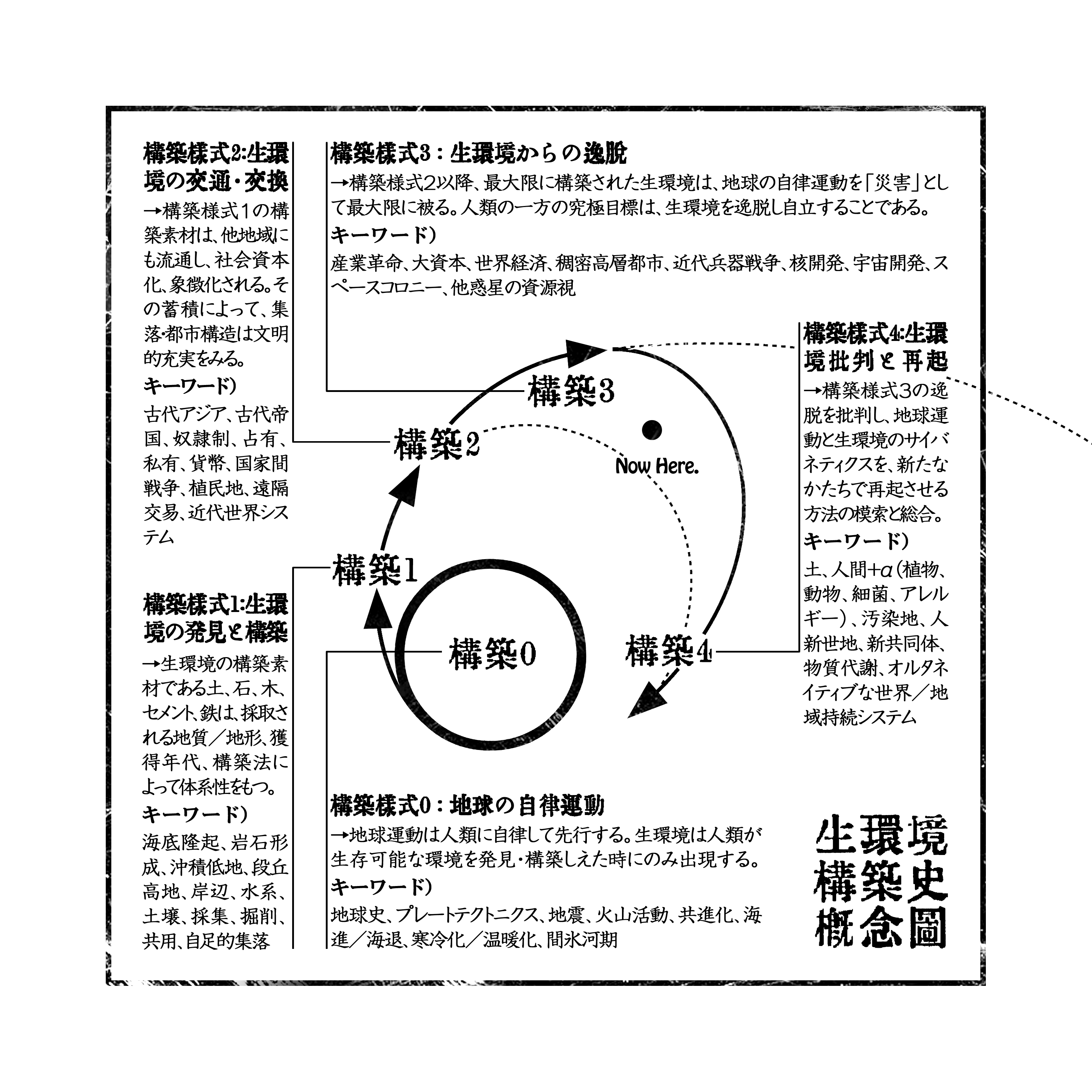

図7 生環境構築史概念図 作成)中谷礼仁、松田法子、青井哲人

以上によって稠密高層都市のBuildinghood分析を終えた。次に中谷、松田、青井が提出した「生環境様式史概念図」(図7)におけるBuildinghoodの位置付けについて検討してみたい。生環境とは、人類が主体的に獲得してきた持続的生存環境のことである。同図はその過程を段階的に構想したもので、地球運動と生環境構築の過程に0から4までの再帰的かつ階梯的段階を設定している。

まず人類史に先行する地球の自律運動を構築様式0(構築0)とする。その大地から人類持続のための生環境の各素材が発見され人類史が開始される段階が構築1である。さらに各地間での素材略奪や交易による水平的交換、集積が環境構築を拡張させるのが構築2である。産業革命以前までの生環境は都市を筆頭に概ねこの段階までに含まれる。しかしながら先に述べたように、産業革命様式が獲得した技術開発・大資本・消費資源化された地球の三位一体的運動は、大地が先行的に優越してきたはずの構築0を捨象し大地を資源として大量消費することで、自立した最適環境を獲得しようとする。現代技術に見られる地球環境からの自律/逸脱の志向が明瞭に顕在化するのが構築3である。同段階における先の三位一体的運動の進展にあっては、生環境の主役であった人類すら最終目的存在の立場から疎外される可能性がある。地球を離脱する宇宙開発、スペースコロニーはその際たる運動である。現代都市の成立基盤となっている稠密高層都市のBuildinghoodは、その最も一般的、代表的な生環境と考えることができる。加えて人体からはアレルギーなどの構築3活動からの様々なネガティブ・フィードバックが発現している。そこで人類を主体とする学的立場としては構築4を設定せざるを得ない。それは構築3の過度な自律を批判し、構築0との新しい平衡関係をもたらすBuildinghood=生環境の再構築を目的とすることである。それは構築3までの各段階が開発した諸技術の存在を批判しつつ、それを再活用するような生環境様式の偉大な変換、いわばグレート・ブリコラージュを必要としている。この作業仮説によって先行研究の再定義、相乗性ある領域発見、全過程を俯瞰した研究分野の配置が可能となる。そのためにこの論考で最後に試みてみたいのは以下の問いに答えることである。

「人間が大地を宇宙空間における孤立した球体として認識し、さらにその球体が消費可能なエネルギー体であることを認識するためにはどのような観念構築が必要であったか?」

4-2. ジオコスモスの誕生 コペルニクス・ケプラー・デカルト・キルヒャー・ライプニッツ

上記問いは未だ大地が宇宙に浮かぶ球であることを知らず、さらに地球が宇宙の軌道の一端を回る存在であることを知らず、さらに地球自体が膨大なエネルギーの集積であることを知らなかった状態の人類がいたことを考えれば、自明のことではないのである。そして現在の私たちも、以上のような「事実」を実感として直接知ることはできない。つまりこの認識は間接的客観として構築されてきたという意味で、大きく観念性を含む。おそらくこの観念の成立は地球資源の採掘と連動する構築3の進展と不可分であろう。鉄の大量生産は人類が掘削行為によって、隠された地球内部とのBuildinghoodを構築した証拠だからである。内部に高熱の核を持ち宇宙空間を旋回する球体としての地球、さらには伸張性に富む構築素材としての鉄を生環境素材の主原料として見出し得た時から、人類は観念的には宇宙時代に突入していたはずである。この未来のヴィジョンが、その後の人類の経済、建設、そして創作活動にどのような影響を与えうるのかは構築3のみならず4を構築するためにも極めて重要な問題である。

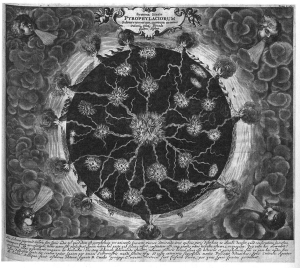

科学史家の山田俊弘は、17世紀以降の地球観の結実を、航海時代以降の全球的情報流入と新しい地図作成技法、ルネッサンス期自然科学革命により形成された総合概念として捉えた。それをジオコスモスと称して、その変容を概説している(2017)。彼によればルネサンス期にはドイツの冶金学者アグリコラ(1494~1555)の著作にみられるように、鉱山での観察を考慮しつつ「地下の自然学」というべき領域が開拓されていた。と同時にコペルニクス(1473-1543)による地動説、楕円軌道による惑星運行を解明したケプラー(1571-1630)らの成果によって惑星意識の獲得がなされた。その中でデカルト(1596-1650)が『哲学原理』(Principia philosophiae1644)において形而上学から、自然学を経て、地球論にいたる総合的体系を提示した。彼の統一理論において、地球は様々な形状をした粒子の各層によって構成された機械的地球構造として初めて図像化され、次世代の思考の枠組みを規定した。デカルトの想定した地球構造においては、地表は固体の層であり、それが下部の液体の層へ部分的に落下して海洋と山地の大構造ができたと推測された。

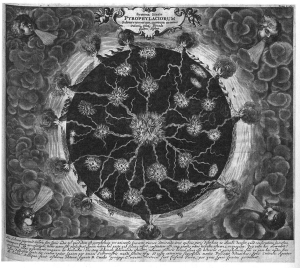

図8 キルヒャー、火道 『地下世界』1678より

しかしながら彼は地表層の移動の原因となるエネルギー運動を指摘しえていなかった。一方で、博物誌家のキルヒャー(1601-1680)は『マグネス』(Magnes1641)『地下世界』(Mundus subterraneus1678)において地球の内部に形成力が存在することを、彼が遭遇したエトナ山の噴火の観察などから推論している。この地球内部に眠る熱源への着目は重要であり、彼の図も後の地球認識のヴィジョンの一つとなった(図8)。

両者を統一したのがライプニッツ(1646-1716)である。彼は当時の鉱山開発のための計画のために彼の思想を進化させた。特に地下空間を三次元的に把握する「地下の地形学」の構想は、資源探査と地球史の再現のために欠かせない検討であった。ライプニッツは『プロトガイア』(Protogaea, circa1691)を通じて、人類史が繰り広げられる大地が、有史以前の状態から辿った道筋を記述しようとした。これらのプロセスをもって山田は、デカルトからライプニッツにいたる地球論の系譜は、17世紀以降の自然科学が歴史時間を持つ存在として地球を再認識していく壮大な過程であったとする。そこにはデカルトによる「モデルの発明」の威力にくわえ、地理学の発展も見逃せなかった。これらが当時の鉱山開発と連動していたことも決して見逃せない。「ヨーロッパ人たちは、各地で古代人にも知られていなかった民族や事物に出会いながら、それらが自分たちの世界と同質の空間に属しているのを実感したに違いない。この均質な空間の意識が地表にとどまらず、一方では地下へ一方では展開へと投じられた」(同p.250)のである。上記山田のまとめにおいて本節4-1に挙げた問いかけの初期回答は導き出せそうである。

5. 地球の時空間を描き切る ジュール・ヴェルヌと19世紀自然科学そして構築4の兆候

5-1. 19世紀自然科学とジュール・ヴェルヌ

原子論(ドルトン1803)、エネルギー概念(ヤング1807)、分子説(アボガドロ1811)、電流の磁気作用(エールステッド1820)、鉄道システム(スティーブンソン1821)、熱力学(カルノー1824)、電磁誘導(ファラデー1831)、熱量(ジュール1843)、海王星発見(アダムス、ルベリエ、ガレ1846)、ダイナマイト(ノーベル1866)、元素周期表(メンデレーエフ1869)、4サイクルエンジン(オットー1876)、ラジオ波(ヘルツ1886)、X線(レントゲン1895)、電子(トムソン1897)、ラジウム(キュリー夫妻1898)、量子論(プランク1900)…。

19世紀の自然科学は、まさに先のジオコスモスが科学体系として詳細に解明されていく過程であった。そこでの発見は産業革命に直結した。フランスの小説家ジュール・ヴェルヌ(1828-1905)が初のSF作家として知られるその独自性は、彼がそのプロットの根拠を当時実在した自然科学論や実際の技術開発をベースに構築していたからである。気球旅行から始まる一連の作品が扱った分野を追っていくと、その驚異の旅が時間の推移を含んだ地球をめぐる4次元立体的な布置を持ち始めるのはまさに驚異である。さらに銅版画による魅力的な挿画によっていわば新古典時の建築界によるヴィジョナリーを地球規模で実現させたような趣がある。

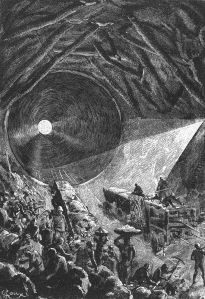

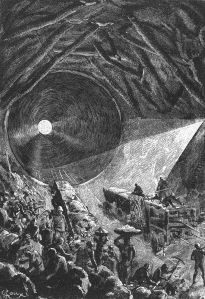

アフリカ大陸を空中から横断し地形的貌をなぞる『気球に乗って五週間』(Cinq semaines en ballon1863) を皮切りに、『地底旅行』(Voyage au centre de la Terre1864) で地球内部の構造とエネルギーの存在を追求し、『地球から月へ』 (De la Terre à la Lune1865)と続編の『月世界へ行く』(Autour de la Lune1870) では、地球内部に掘り込んだ鋳鉄製の巨大大砲からアルミニウムの宇宙船を天空に打ち上げ、月を周回させ、地球に乗組員が無事生還するまでを描いた。さらに『海底二万里』(Vingt mille lieues sous les mers1870) では遁世的船長によって深海の様子が紹介され、『八十日間世界一周』(Le Tour du monde en quatre-vingts jours1873) では、当時の世界各地を連結する交通機関をシミュレートするという、当時の考えられうる限りの時空についての総合的なパースペクティブの描出を達成した。地底旅行など実現困難なプロットを優先させる場合、当時の科学認識とのずれも散見されるが、大枠の理論構築と実現化への腐心はヴェルヌの真骨頂である(ケプラーも世界初の月世界旅行小説(『夢』Somnium, circa1650)を書いているが、その内容は軌道説明が主であり、月までの到着は水で濡らした脱脂綿を鼻腔に詰めて精霊に連れて行ってもらうという割愛ぶりである)。最後に月世界探検・宇宙シリーズの最後にあたる『上も下もなく』(Sans Dessus Dessous1889)を構築3のベクトルの行方を明瞭に示した作品として、難波した島で少数の文明器具をブリコラージュして生き抜こうとする人々のBuildinghoodとLivelihoodとを詳細に描いた『神秘の島』(L’Île mystérieuse1875) を、構築4的世界を描いた先駆的作品として紹介してみたい。

5-2.『上も下もなく』(Sans Dessus Dessous,1889)の構築3的主体と地球消滅

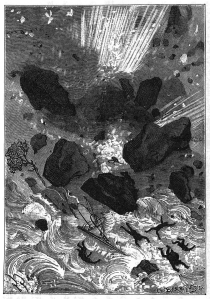

前作『月を回って』から20年後に発表されたこの中編では、大砲によって月に「宇宙船」を打ち上げた大砲愛好協会であるガン・クラブが再び登場する。彼らは戦争の減少によって使用機会の少なくなった大砲を宇宙開発の原器として用いようとする協会だったのである(なんという構築3的慧眼!)。小説は彼らが「北極実用化協会(North Polar Practical Association)」という謎の組織を設立し、これまで全く使い道のなかった北緯84度以上の北極地帯を競売にて獲得するところから話が始まる。その隠れた目的は、赤道近くのキリマンジャロの中腹に巨大地下大砲を建設し、大砲発射の反動によって地球自体の地軸を動かすことであった。その直径は27メートル、全長600メートル、新式爆薬による18万トンの砲弾を射出する。これによって地球の傾いた地軸は太陽に対して垂直に回転するように矯正されることとなり、結果として北極地帯の氷が溶け同地帯に眠る石炭資源を取り出すことができるという全球的巨大開発計画が隠れていた(図9)。

図9 『上も下もなく』(Sans Dessus Dessous,1889)挿絵

のみならずこの計画は、地球上の様々な地域の海抜や気候を大変更し、突発的な津波が各地の大都市を襲うことが告発によって判明したため、世界中から反対運動が巻き起こるが、計画は強行される。しかし計算者が地球外周を4万キロメートルではなく4万メートルと3桁間違えるという初歩的ミスを犯したことによって、結果は大失敗、地球は3ミクロン動いただけというのが結末である。正解の計算では、当初の規模の場合、大砲は一門ではなく一兆門必要だった。

ヴェルヌはこの小説をあくまでも幕間劇のようなスラップ・スティックに仕上げており、このあっけない結末も同様である。しかしながら補遺として初版版には「ごく少数の人が知ればよいこと」として、アミアンの鉱山技師であったA.バドゥローに依頼したその地球を動かす計算式を掲載している。つまりヴェルヌは意図的に計算を間違える(スラップスティックする)ことによってこの小説を一般書として成立可能とさせつつ、同時に地球自体を人類の選別覚悟でその環境を変更可能な状態と階級が存在しうる可能性を指摘しているのである。その後の地球では、大砲操縦の際にすでに四肢を多く損傷し、金属製の義手、義足をつけているガン・クラブのメンバーによる新しい宇宙冒険が待ち受けているのだ。以上のように同中編は、構築3における人類による構築0からの逸脱の可能性とその実現性を描いている。

5-3. 『神秘の島』構築4世界におけるBuildinghoodの素描

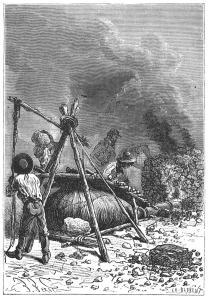

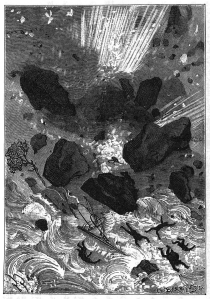

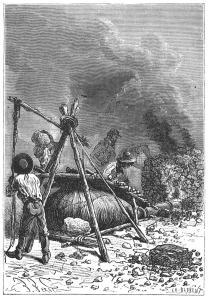

翻って『神秘の島』は彼が得意とした漂流小説の完成形である。南北戦争で捕らえられた北軍捕虜など年齢・人種・職業の異なる男性5名が気球を横取りするが、凄まじい嵐によって太平洋の孤島に漂着する。彼らの探索によって描かれる島は火山を備え、花崗岩で覆われ、部分的に石灰岩が露出し、侵蝕崖地、奥深い森林、地下水による沼などまるで地球の様々な環境が閉じ込められた小地球である。その島で漂流者たちは、一致団結し、かろうじて残った一本のマッチ、麦のタネ一粒、腕時計二つという極小な財産を様々に転用、拡張しながら、彼らがいた本来の構築3社会のBuildinghoodを再構築しようとする。しかしここはもはや「無尽」の資源や大資本を前提とした構築3様式の三位一体性は生み出しえない。その技術的な再活用、ブリコラージュがあるだけである。このプロットが同小説の構築4的兆候を明瞭に示している。

リーダー格である万能技師が島探索後に、いくつかの鉱物の破片を取りだし、次のように宣言する。

きみたち、これは鉄鉱石だ。こちらのは黄鉄鉱だ。これは粘土、これは石灰岩、これが石炭だ。みな自然のあたえてくれたものだ。ここまでが自然の仕事で、これからが人間の仕事だ。第1部12章(参考文献4より)

彼らは原始人ではなく生環境の構築様式を歩んできたポスト近代人なのである。腕時計のガラスを外し2枚合わせとし中に水を封入することで作ったレンズで火を生み出す感動的シーンから始まり、粘土からレンガが、陶器が、さらにはガラスの生産に成功する。アザラシの皮を用いたふいごで石炭と黄鉄鉱を組み合わせ、鉄を取りだし、各種道具を製作、それらを連結して機械を作る。滝から電気エネルギーを生み出し、硫化鉄から硫酸を取りだし、ジュゴンの死骸の脂肪と合わせてニトログリセリンを作り出す。このようにして5人は牧場、農場、水力エレベーターなどを構築していくのである[vi]。しかし孤島中央部の火山が噴火し、彼らの文明社会の再構築は二年続いたのち破局を迎える(図11、12)。最終的に漂流する彼らが救出されることでこの小説は完結するが、この結末の必然性はほとんどなく、ヴェルヌが描きたかった題材はあくまでも大地の先行性を基本条件にしつつ、絶滅の日まで人はどのように生きるべきかという生活態度の問題に尽きるのではないか。しかし登場人物をかなり単純化してしまった欠点は大きい。この小説の主役たちは統率の行き届いた男性グループであり、女性を含めてはいないし、障害者も、共存者としての動物も存在しない。しかし、その限界あるプロットの中でヴェルヌは人類が、構築1から3の間までに発明したBuildinghoodを主体的に再活用し、まさしく有限の一つの小宇宙(神秘の島)で構築4の生環境を建設する可能性を試みたように思えるのである。そしてヴェルヌにおける以上のような構築4への意識は原理3を反照する過程で、表裏一体的に同時に現れていたことは示唆的である。

図11 アザラシの皮で製鉄用のふいごを作る『神秘の島』L’Île mystérieuse1875挿絵

図12 神秘の島の消滅,『神秘の島』L’Île mystérieuse1875挿絵

5. まとめ

今後残された課題は、この〈神秘の島〉としての地球の登場人物に男性5人以外の複数の異質な存在を加えそのビジョンを再び描き切ることであろう。それについては今後の報告者のみならず私たち人類の今後の課題として残されている。

註にあげた以外の参考文献

1)R.J.フォーブス『技術の歴史』田中実訳、岩波書店、1956

2)山田俊弘『ジオコスモスの変容』勁草書房2017

3)ジュール・ヴェルヌ『驚異の旅コレクションII』石橋正孝訳、インスクリプト2017

4)同『神秘の島』上下、清水正和訳、福音館書店、1978

図版出典

出典なき限り全て筆者による。図5)The U.S. Navy airship USS Akron (ZRS-4) flying over the southern end of Manhattan, New York, New York, United States, circa 1931-1933. Official U.S. Navy photo NH 43900、図6)Woudloper, Wikimedia commons、図7)参考文献3より、図8、図9)同2より、図10、11)同4より

[i] “S,M,L,XL”, Rem Koolhaas and Bruce Mau,Monacelli,1998。「ジェネリック・シティは中心の束縛、アイデンティティの拘束から解放された都市である。ジェネリック・シティは依存性がつくり出す負の連鎖と訣別し、ただひたすら今のニーズ、今の能力を映し出すのみである。それは歴史のない都市だ。」1-6 ジェネリック・シティ(太田佳代子、渡辺佐智江訳、ちくま学芸文庫2015)

[ii] 「Buildinghood 大地からの構法」『世界建築史15講」彰国社2019、『動く大地、住まいのかたち プレート境界を旅する』岩波書店2017

[iii] 世界中の超高層建築を7万件近くプロットしたINTERACTIVE SKYSCRAPER MAPS http://skyscraperpage.com/cities/maps/を参照することによって、超高層建築の立地の基本条件を把握することができる。その特徴とはそのほとんどが海際に立地していることである。内陸にある場合もその周辺には必ず相応の大きさの河川が流れている。海も川もない立地は極めてわずかであるが、その少数例であるサウジアラビアの首都リヤド(Riyadh)のスカイスクレーパー群を試しに確認すれば、その代役を一本の大きな幹線道路が担っていることがわかる。

[iv]https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%82%AE%E3%83%BC(2017年3月31日閲覧)

[v] https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_iron_and_steel_industry_in_the_United_States(2017年3月31日閲覧)

[vi] この紹介部分は『ジュール・ヴェルヌの世紀』監訳私市保彦、東洋書林2009におけるあらすじ紹介をベースとした。